業界特別企画

公開日: / 最終更新日:

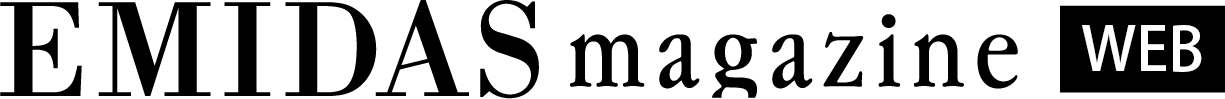

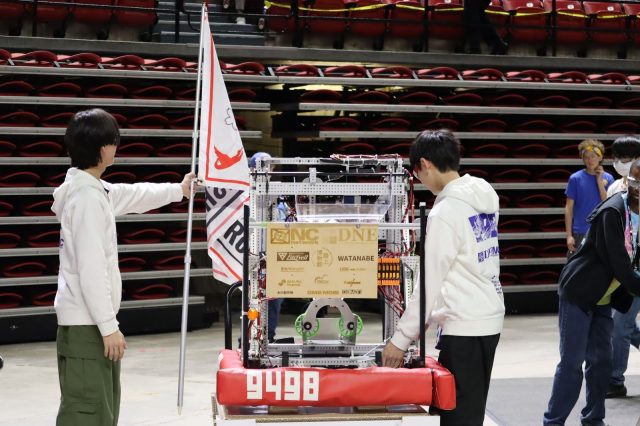

未来を創る中・高校生たちのストーリー ──郁文館「ZENSHIN」世界への挑戦記 05.(最終章)仲間と応援者が築く“挑戦のエコシステム” ――ZENSHINを支える支援の輪

掲載企業

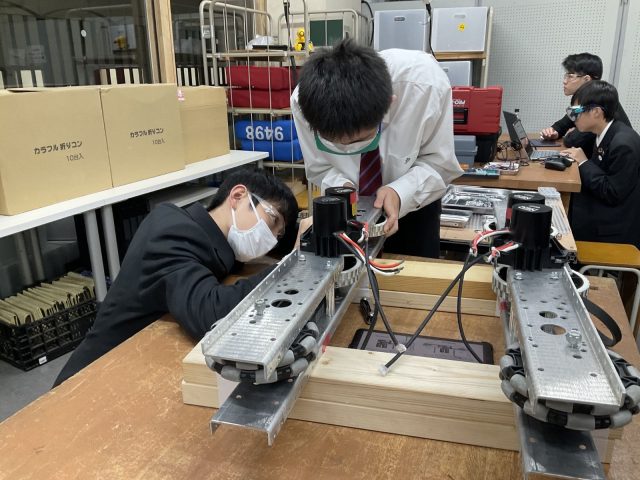

学生主体で設立され、技術開発から経営・広報・資金調達までを自ら担うZENSHIN Robotics。

その挑戦は、単なるロボット競技の枠を超えて、若い世代が主体的に社会とつながる教育実践として広がりを見せている。

その歩みを支えてきたのは、仲間、保護者、一般支援者、そして卒業生らによる厚い支援の輪である。

最終章では、ZENSHINの挑戦がどのように周囲の共感と応援を生み、学びの共同体として成熟していったのかを見つめる。

保護者が見た“成長のリアル”――挑戦を支えるもうひとつの現場

ZENSHINの活動を最も近くで支えてきた保護者たちは、子どもたちの挑戦を通して大きな変化を実感している。

ロボット設計・製作だけでなく、資金計画、組織運営、プレゼンテーション、社会連携まで担う姿に、当初は驚きを隠せなかったという。

彼らは行き詰まりに直面し、議論がぶつかり、時には涙する瞬間もあった。

しかし、仲間同士で支え合い、困難を乗り越えていく過程で、確かな成長と強い絆を築いていった。

海外遠征では、英語での交渉、現地チームとの交流、10日間にわたる自律的な生活管理など、多様な経験を積んだ。

保護者の目には、その姿が日に日に「世界で戦う若者」へと変わっていく様子が映っていた。

ZENSHINの挑戦は、単なる技術力の習得ではなく、思考・協働・自律といった、多面的な成長を促す学びの場であることが明確に示されている。

一般支援者の声――“挑戦に投資する文化”が生まれる現場

クラウドファンディングには、ZENSHINの姿勢に共感した一般支援者から多くのメッセージが寄せられた。

そこには「中高生がここまで本格的なプロジェクトを運営しているとは思わなかった」「技術だけでなく、資金調達や広報まで主体的に取り組む姿勢に感動した」といった声が並ぶ。

支援者たちは、単に寄付という形で協力したのではない。

若者の挑戦に触れ、心を動かされ、「支援してよかった」という実感を持って活動を見守っている。

こうした支援の広がりは、技術教育と社会をつなぐ“新しい共創の形”であり、

若い挑戦者を受け止め、社会全体で育てる文化の萌芽である。

卒業生からのエール――挑戦のバトンをつなぐ力

ZENSHINの成長には、組織の立ち上げを担った卒業生たちの存在も欠かせない。

現在は国内外の大学で学ぶ3名の理事が、後輩たちへ温かいメッセージを寄せている。

大原は、「自分の情熱を見つけ、それに向かってひた走ってほしい」と語り、経験のないところから挑むからこそ得られる学びがあると強調した。

磯崎は、うまくいかない局面が出ても「互いの不足を補い合い、最後はチーム一丸で戦ってほしい」と期待を寄せた。

青田は、クラウドファンディングやワークショップなど、資金不足の課題に向き合いながら挑戦を続ける姿勢を称賛した。

その努力は必ず成果へと結びつき、多くの人々の想いを背負って世界へ挑んでほしいとエールを送る。

卒業生のメッセージは、ZENSHINが単なるチームではなく、

世代を越えて挑戦の精神を受け継いでいく“学びの系譜”であることを示している。

仲間と共に歩む力――「ひとりでは無理でも、みんなでなら出来る」

「ロボットを作ってみたい」「FRCに出てみたい」――その純粋な思いから始まった挑戦は、いつしか設計、プログラミング、広報、資金調達、組織運営へと領域を広げていった。

途中、意見の衝突や技術的な壁に何度も直面した。悔しさを味わい、迷い、立ち止まる瞬間もあった。

しかし、励まし合い、話し合い、支え合うことで前へ進む力を獲得していった。

仲間と共に形をつくり、挑戦を積み重ねる中で彼らが得た確信――「ひとりでは無理でも、みんなでなら出来る」

この精神は、ZENSHINが未来へと前進し続ける原動力であり、組織文化として次の世代へ確実に継承されていく価値である。

支援の輪がつくる挑戦のエコシステム

保護者、一般支援者、卒業生、そして仲間。多様な人々の応援が重なり合い、ZENSHINは“挑戦が連鎖する学びのエコシステム”へと成長している。

若い挑戦者を支援し、その成長を共に喜び、次の挑戦を後押しする構造。それは教育の枠を超え、日本のものづくり・技術文化を支える新たな土壌である。

ZENSHINの挑戦は、技術を通じて未来を拓く若い世代の姿を映す鏡であり、社会が次の時代に向けて変革していくための希望の灯である。

おわり

■ 2年目の理事

大原 明

2023年 一般社団法人ZENSHIN設立2025年 郁文館グローバル高等学校卒業

同年 カリフォルニア大学サンディエゴ校入学

磯崎 日吾

2023年 一般社団法人ZENSHIN設立2025年 郁文館グローバル高等学校卒業

同年 シドニー大学入学

青田 倫

2023年 一般社団法人ZENSHIN入社2025年 郁文館グローバル高等学校卒業

同年 メルボルン大学入学

EMIDAS magazine 読者の皆さまへ

NCネットワークから郁文館グローバル高校学生の取組への応援協力のお願いこの度は「未来を創る中・高校生たちのストーリー──郁文館『ZENSHIN』世界への挑戦記」をお読みいただき、誠にありがとうございました。

郁文館グローバル高校の学生たちが立ち上げた一般社団法人ZENSHINとNCネットワークの出会いは、2023年の設立間もない頃にさかのぼります。世界最大級のロボコンであるFRC(FIRST Robotics Competition)への挑戦を、設立理事である学生から初めて聞いたときの情景を今も鮮明に覚えています。

彼らが描く「世界の舞台」を私たちが実感をもって想像できたのは、学生自身が本気で世界に挑む強い意志と行動力を備えていたからにほかなりません。その姿勢に共感し、以来、微力ながらサポートを続けてまいりました。

そして今回で3度目。日本のものづくりの未来を担う中高生たちは、来年も世界の舞台に挑戦します。 ZENSHINは、ロボット製作のみならず、資金調達・広報・運営まですべて自らの手で担い、学びを社会へ還元する活動を続けています。NCネットワークは、彼らの“技術で世界に挑む”取り組みを今後も応援していきます。

製造業に携わる皆さまの経験やご支援は、次世代の技術者育成にとって大きな力となります。未来を創る若き仲間たちに、ぜひ温かいご支援を賜れましたら幸いです。