業界特別企画

公開日: / 最終更新日:

【対談】挑戦する製造業の医療機器産業参入への道 ~第一弾OEM企業から、医療機器製品メーカーへ~

掲載企業

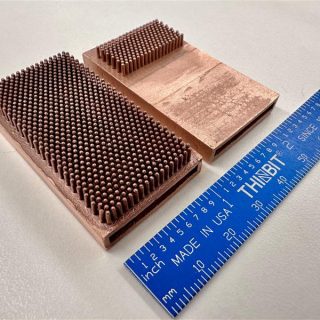

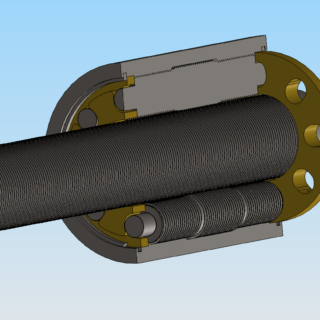

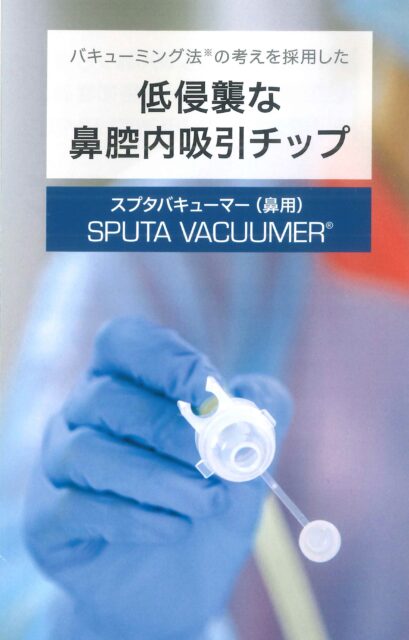

栃木精工株式会社は2024年、喀痰吸引チップ「スプタバキューマー」を発売した。栃木精工は医療機器のOEM生産を主として行っていたが、中尾浩治氏(元テルモ会長)の協力のもと、自社製品の 事業展開を進めている。OEM企業が「医療機器製品メーカー」へ挑戦した経緯を聞いた。

中尾 浩治 氏

(一社)日本バイオデザイン学会

特別顧問 (ファウンダー)

川嶋 大樹氏

代表取締役社長

栃木精工株式会社

医療機器の自社製品に挑戦することとなった理由を教えてください。

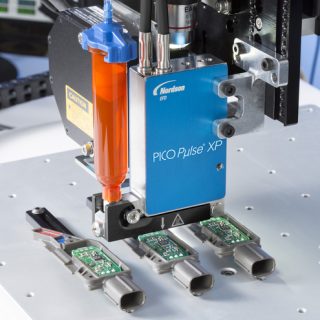

川嶋 当社は主に注射針やチューブ、カテーテルなどの中空形状の製品を得意とし、OEMで製造しているメーカーです。多くのお取引先から当社の品質や技術力には評価を頂いておりましたが、やはりOEM製品ですと、自社だけではコントロールしきれない部分が大きい。製品形状にしても、もっと作りやすくユーザーも使いやすい方法があるにも関わらず、自分たちだけで設計変更はできません。設計から関わらないといいものはできないという認識がまずありました。またOEMだけではジリ貧になってしまう懸念がある。やはり利益を上げていくためには、自社製品に挑戦しようと。しかし販路やニーズなどの部分で知識がなく足踏みしていましたが、中尾さんにご支援いただき自社製品の販売にこぎつけました。

中尾 栃木精工は注射針やカヌラの製造で日本のトップ3に入る企業だという認識でした。ですが完成品を病院まで届けることはまだやっていない。私はずっとそういうことをしていましたのでネットワークがあります。国立病院機構渋川医療センターで小児科医をされている石北 直之氏がスタートアップ企業STONYを立ち上げ、いくつかの製品について製造できるところを探していたので、それを栃木精工が取り上げ、事業の全体の推進を中尾が支援することになりました。

これまでの取引先企業が競合になってしまうという懸念はありましたか?

川嶋 同じ分野でやっていくという、覚悟はしましたね。

中尾 医療機器にはクラスⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳと分類があり、一番簡単なものがクラスⅠです。似たような製品でも、認可の問題でクラスが異なると製造できる場所が限られます。また医療機器と言っても、材料から製造方法、専門分野によって細分化されているため非常に種類が多い。10万品種はあります。価格も数円から数億円と非常に幅がありますし、現状では競合するということを心配する必要はありません。

医療機器の新規参入のハードルは高いのでしょうか?

中尾 クリーンルームとかトレーサビリティとか、薬事法に対応するために必要なことはもちろんありますが、重要な核は『何を作りたいか』だと思います。全くの新規参入の場合は、薬事法に対応した体制作りも含め、第一歩が最もハードルが高いでしょう。最初はクラスIもしくはクラスIIの商品から入り、実績を作り、必要なノウハウを社内に蓄積することがいいのではないでしょうか。

川嶋 当社はもともと第一種医療機器製造販売業の許可を持っていたので、その点では問題ありませんでした。新規参入の場合、完成品ではなく部品製造であれば許可の部分でやり方はありますので、パートナーを見つけることが必要ですね。そのハードルさえ超えてしまえば、医療機器と言っても多岐に渡り、個人的には文房具や調理器具に近いものも多い。技術的には異業種からの参入も難しくないと思っています。

産業として医療機器業界の魅力はありますか?

中尾 医療機器の営業利益率は10%~20%、平均すれば15%ほどと収益性に優れている。需要がなくなることはありませんし、経済動向や流行に左右されるというものでもありません。科学的な医療知識も必要ですが付加価値もあって、長い目で見て産業分野として悪くない。栃木から世界の医療へ貢献することも夢ではありません。

川嶋 残念なことに、技術を持つ日本企業が海外の企業の下請けに回ってしまっている。日本の技術なのに海外製品になってしまっています。そうではなく、日本で付加価値をつけていければ、日本経済全体にも好影響があると思っています。

医療機器業界へ参入を考えている企業へ向けてメッセージをお願いします。

川嶋 私は異業種からの参入を歓迎しています。自分たちが今持っているものを医療に応用しようとすればいくらでも選択肢はあると思います。各社が持っている技術を応用し、いいものを作りたい。特別な技術がなくても、ルールを順守する日本人の気質は医療機器に非常に適しています。当社のこれからのテーマは連携です。スタートアップ企業や技術を持つ会社と連携して、当社が発射台になる形で新たな医療機器を世界に送り出していきたい。新規参入を考えている企業があれば、ぜひ良いパートナーと出会い、チャレンジしてほしいですね。

中尾 産業として一定の収益性があるということは大事ですが、医療機器を製造することは、医療に貢献するということ。医師でなくても可能なのです。これは非常に社会的意義のあることだと思います。日本の製造業はそれぞれが得意分野のネットワークを持っているので、医療機器製造においてもそれはぜひ活用すべきです。そして日本企業はクラフトマンシップがあると思っていますし、ものづくりにプライドを持っている、こうした企業にぜひ挑戦してもらい、日本経済全体を盛り上げていってほしいと思います。

栃木精工が販売している医療機器。喀痰吸引チップ「スプタバキューマー」。

慶應義塾大学及び早稲田大学卒業。テルモ株式会社入社後、米テルモメディカル兼CEOなどを経て2011年~2016年テルモ会長を務める。退任後は東北大学、東京大学、大阪大学に医療機器イノベーションプログラムを導入し、現在日本バイオデザイン学会の特別顧問。医療機器の企業やベンチャーの支援を行っている。